物件資料や不動産ポータルサイトで「建ぺい率」という言葉を目にしたことはありませんか?

建ぺい率とは、土地の大きさに対して、建物が占める割合を表した比率のこと。土地によって建ぺい率の制限があり、建物の規模を決める要素の1つです。

土地を購入するなら、欲しい土地に建ぺい率の制限が、どれほどかかっているのかを知っておかないと、建てたい家を建てることができない、なんてことがあるかも。

この記事では、建ぺい率の基礎知識、計算方法、そして緩和されるケースまで紹介。さらには、建ぺい率と同じく建物の規模を決める「容積率」についてもお話ししています。

建ぺい率をきちんと理解して、失敗しない土地選びをしましょう。

◆この記事を監修する専門家

建ぺい率とは

建ぺい率とは「敷地面積に対する建築面積の割合」のこと。

わかりやすく言うと、「敷地のうち建物が占める面積がどれほどあるかということを示した割合」が建ぺい率です。

建ぺい率が高いほど、敷地を建物建設に目いっぱい使えますが、隣地との隙間がないため窮屈な家になってしまいます。

一方、建ぺい率が低い場合は、敷地をあまり建物建設に使えない代わりに、隣地との間隔が広いため、ゆったりと家を建てられます。広い家を建てるのにかなりの敷地を必要とするため、建ぺい率が低い土地は高級住宅街や田園地帯に多い傾向があります。

ではちょうどいい建ぺい率ってなんでしょう?ズバリ50%前後がオススメです。その理由は次の項目で説明します。

一般的な家づくりでの建ぺい率は50%がおすすめ

一般的な注文住宅をお考えの方は、建ぺい率の制限が50%程度の土地で家づくりをすると良いでしょう。

はじめに述べたように、建ぺい率は高いと窮屈で、低いと費用がかかるという風に極端では困ってしまいます。

ですので、注文住宅を建てる場合は、指定建ぺい率が50%前後の土地を選ぶとちょうど良い家を建てることができるのではないでしょうか。

反対に、次のようなことも言えますね。

→建ぺい率が高め(60〜70%)の土地がおすすめ

・お金をかけて隣家との空間がゆったり取れる家を建てたい方

→建ぺい率が低め(30〜40%)の土地がおすすめ

自分の住みたい家のイメージに合わせて、どれぐらいの建ぺい率の土地が良いかを考えてみてください。土地選びの参考になるはずです

続いては、建ぺい率と同様に家の規模を決定する「容積率」と建ぺい率のおすすめ比率について説明します。

建ぺい率と容積率のバランスを考えよう

建ぺい率は家の規模を決定すると説明しましたが、実は建ぺい率のほかに「容積率」というものも家の規模を決定するのに用いられます。

おそらく建ぺい率を知っている方は、容積率もご存知かもしれませんね。

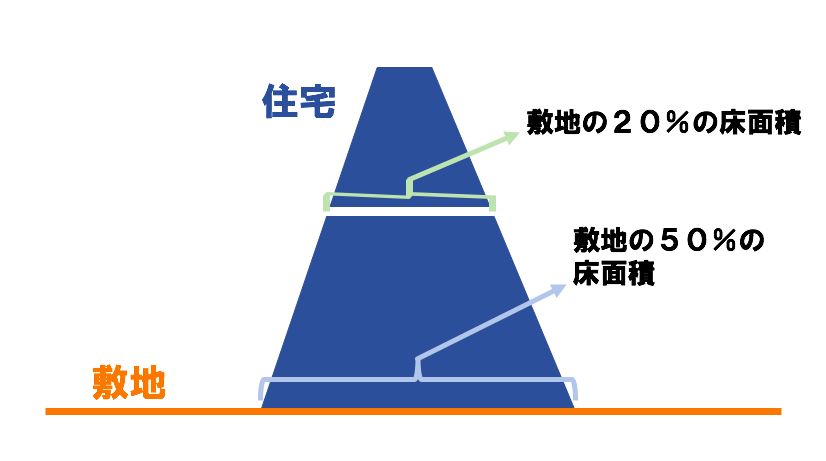

そもそも容積率とは「敷地面積に対する建築物の延べ床面積の割合」のこと。容積率によって必然的に建物の高さが決まり、容積率が高いほど建物の高さは高くなります。

容積率もまた、土地によって制限がかけられており、その容積率と建ぺい率のバランスが家の建て方に大きく影響を与えるのです。

建ぺい率と容積率の比率は1:2が良い

2階建て注文住宅を建てる場合、容積率は建ぺい率の2倍であると良いでしょう。

例えば、建ぺい率が50%で容積率が70%の土地で2階建て住宅を建てようとした場合、次の図のように2階部分を1階部分よりかなり小さくしなければならなくなります。

容積率と建ぺい率の比率次第で、建てる家の階数が変わってくるということです。容積率と建ぺい率、それぞれの数値だけでなくバランスにも注意して見ていきましょう。

ここから建ぺい率の計算方法に入る前に、建ぺい率の情報をまとめておきましょう。

・制限があるものの建ぺい率は50%がおすすめ

・建ぺい率と容積率は1:2が黄金比率

ここまでわかったら、建ぺい率の計算方法をご紹介します。

建ぺい率の計算方法

建ぺい率は次のように計算できます。

ここで言う「建築面積」および「敷地面積」が少し複雑なので、以下で説明します。

建築面積とは

まず建築面積は、建物を真上で見たときの水平投影面積で表します。

例えば2階建ての建物で、1階と2階の床面積が異なる場合は、どちらか大きい方の床面積が建築面積ということです。

ここで確認していただきたいのは、建築面積に含まれない部分について。以下の部分は建築面積に含まれませんので、ぜひ知っておいてください。

・地下に部屋をつくった場合、その一部が敷地の地面よりも高くなっていても、高くなっている部分が1m以内であれば建築面積には含まれません。

・外壁よりも外に伸びる、軒や庇(ひさし)、バルコニーも1m以内であれば建築面積に含まれません。1mを超える場合には超えた部分の面積だけが建築面積に含まれます。

敷地面積とは

敷地面積とはその名の通り敷地全体の面積のことですが、1つ注意点があります。

それは、敷地にセットバック部分があるかどうかということです。

ここでセットバックについて説明します。

よって敷地の前面道路がこの幅員に満たない場合には、道路の両側で均等に敷地位置を下げなくてはなりません。これをセットバックといいます。

セットバック部分は敷地面積に含まれないので、もし敷地にセットバック部分があった場合にはその部分を敷地面積から除く必要があります。

セットバックについて詳しくは以下の記事を参照してください。

例えば、敷地面積150㎡の土地に建築面積120㎡の建物を建築する場合、その建ぺい率は以下のように計算できるので建ぺい率は80%とわかります。

120㎡ / 150㎡ × 100 = 80%

住環境を良好に維持するため、建ぺい率は土地によって制限がかかっています。次の項目では、この建ぺい率の制限についてお話しします。

土地の建ぺい率には制限がある

多くの敷地には建ぺい率の制限がかかっています。

理由としては、敷地に一定の空間を残して採光や通風を良好に保ち、また火災による延焼を防ぐなどによって、快適な市街地環境を整えるためです。

建ぺい率の制限は、「建てられる建物の種類や用途が決まった」地域区分、すなわち「用途地域」ごとにかかっています。

次は、この用途地域ごとにかかる建ぺい率の制限を見ていきましょう。

用途地域ごとの建ぺい率の制限

都市計画によって、用途地域ごとに建ぺい率が制限されています。詳しくは以下の表で確認してください。また用途地域のうち、工業専用地域以外であれば住宅を建築することができます。

この表にあるように、「防火地域内の耐火建築物」や「特定行政庁が指定した角地」では指定建ぺい率が緩和されています。この指定建ぺい率の緩和措置については次の項目で説明します。

建ぺい率が緩和されるケース

前項の表中でも説明していますが、指定建ぺい率が緩和されるケースは以下の2つがあり、どちらも指定建ぺい率に10%が加算されます。

①建築物が防火地域内の耐火建築物である場合

②敷地が特定行政庁が指定した角地である場合

さらに、建築物が防火地域内の耐火建築物であり、かつ特定行政庁が指定した角地であった場合は、建ぺい率が原則より20%高くなります。

また、

・近隣商業地域・第1種住居地域・第2種住居地域・準住居地域・準工業地域で、もともとの指定建ぺい率が80%の場合

以上のケースで、①の「建築物が防火地域内の耐火建築物である場合」に該当する際は、建ぺい率の制限が無くなります。

そのほか指定建ぺい率が30〜70%の地域で「防火地域」に指定されている場合には、指定建ぺい率が10%緩和されます。

敷地内に用途地域が2つ以上またがっている場合

敷地内に異なる用途地域がまたがっているというケースもあります。この場合、建ぺい率の制限はどうなるのでしょうか。

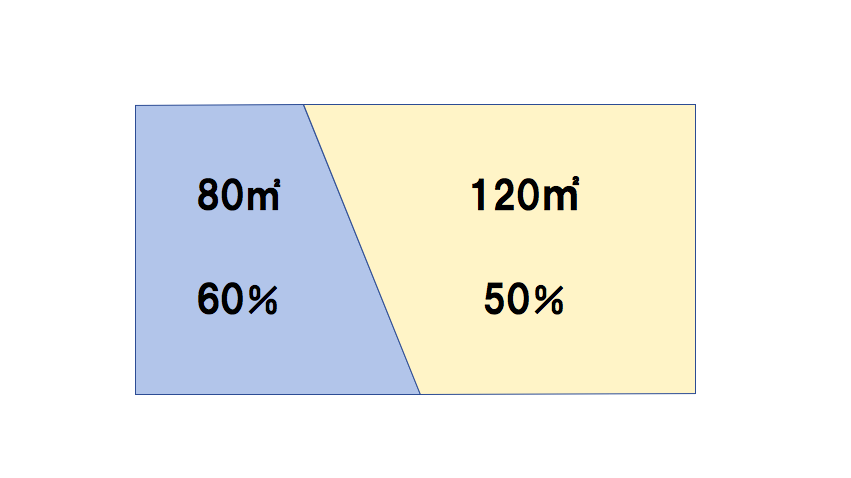

指定建ぺい率の異なる2つ以上の用途地域にまたがっている敷地で建築する場合、それぞれの区域ごとの最大の建築面積を計算し、それらを合わせた数値がその敷地の最大の建築面積として適用されます。

つまり、2つ以上の用途地域からなる敷地においては、全体としての一定の指定建ぺい率はなく、それぞれの敷地の指定建ぺい率から建築面積の限度を求めることが必要ということです。

ここで、敷地内に用途地域が2つ以上またがった場合の具体例をご紹介します。

この図のように、指定建ぺい率が60%の敷地80㎡と、指定建ぺい率が50%の敷地120㎡が合わさった、200㎡の敷地があるとします。

この土地の建築面積の限度を求める場合は、次のように計算できます。

80㎡ × 0.6 + 120㎡ × 0.5 = 108㎡

よって、この敷地で建築物を建てる際は、建築面積108㎡までの建物を建てることができるということがわかりますね。

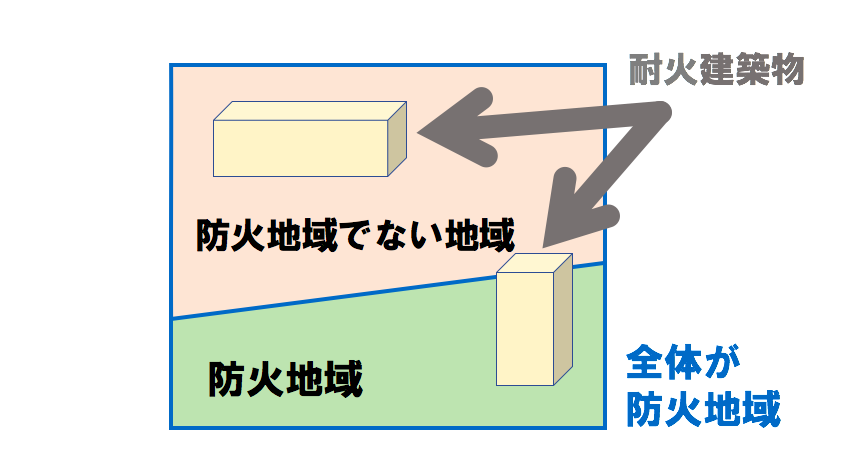

次にこの図をご覧ください。

敷地が防火地域とそのほかの地域にまたがっている場合、その敷地内の建物が全て耐火建築物であれば建ぺい率の緩和を受けることができます。

敷地にかかる防火地域の面積の割合に決まりはないので、ほんのわずかな面積でも防火地域にまたがる敷地は全体を防火地域とみなすことができます。

しかし、敷地内に1つでも耐火建築物でない建築物があった場合、緩和はされません。

まとめ

今回は、建ぺい率について詳しく説明しましたがいかがだったでしょうか?

建ぺい率は「敷地面積に対する建築面積の割合」であり、建てられる家の規模を決定する重要な要素であることがわかっていただけたかと思います。

耐火建築物や防火地域、角地では指定建ぺい率の緩和措置があることや、建ぺい率と容積率のバランスに配慮することもお忘れなく。

土地を買って家を建てたい方は、建ぺい率をしっかり確認した上で土地選びをし、夢たっぷりの家づくりを叶えましょう。

アウカ公式LINEで

失敗しない家づくり!

紹介建築会社へ初回訪問で

Amazonギフト券

最大5,000円プレゼント中

5分でアンケート完了

アウカ公式LINEには

お得な機能が満載

専門家がぴったりの

住宅メーカーをセレクト

家づくりの相談が

いつでも可能

アウカLINE限定の

情報満載

5分でアンケート完了

各エリアのおすすめ注文住宅メーカー(工務店・ハウスメーカー)を紹介

アウカでは各エリア毎のおすすめ住宅メーカーをまとめております。家づくりには欠かせない住宅メーカー選びのご参考になれば幸いです。

アウカにご相談いただくと、お客様の要望に最適な住宅メーカーを厳選してご紹介しますので、気になる方は是非ご連絡ください。

| エリア | おすすめ住宅メーカー |

| 北海道・東北 | 北海道(札幌) |

| 甲信越・北陸 | 新潟 長野 富山 石川 |

| 関東 | 東京 |

| 東海 | 静岡 |

| 関西 | 兵庫(神戸) |

| 中国・四国 | 広島 岡山 香川 |

| 九州・沖縄 | 福岡 熊本 |

-300x200.jpg)

河野 清博

経営コンサルティング会社にて、住宅業界のコンサルティングに8年従事。「世界で最も納得感のある購買体験を創る」をコンセプトに⋯ >>アウカについて詳しく