土地探しをしている方は、容積率◯%という表記を目にしたことがあるかと思います。

その度に「容積率って何だろう?」と思う方も多いはず。

容積率は、建ぺい率に並び家の規模を決定するのに必要な要素の1つです。

だからこそ、土地を買う前に容積率のことをきちんと理解して「容積率が◯%だからこれくらいの家が建てられる」と判断できるようになりましょう。

この記事は、たったの5分で容積率の基本的な情報が、ざっくりわかるようになっています。

押さえておきたいポイントは次の3つ。

・容積率の計算方法

・容積率は建ぺい率の2倍が適切

・用途地域ごとに容積率は異なる

もっと知りたい方のために、特別なケースの容積率や、例を交えた計算シミュレーション、さらに緩和措置についても説明していますので、ぜひ見てみてください。

◆この記事を監修する専門家

容積率の計算方法

そもそも容積率とは「敷地面積に対する建築物の延べ床面積の割合」を指します。

少しわかりづらいと思いますので簡単に言うと、その敷地にどれくらいの広さの家が建てられるかを表したものと考えていただければ大丈夫です。

よって、容積率はこのように計算できます。

この場合の敷地面積と延べ床面積は意外と複雑ですので少し注意して見てみましょう。

敷地面積とは

敷地面積とは、家を建てる土地の面積を指します。一般的には敷地を真上から見た時の面積、すなわち水平投影面積で表されます。

ここで注意したいのは、敷地面積に敷地のセットバック(注1)部分は入らないということです。容積率を計算する際は、必ずセットバック部分の面積を除外して計算しましょう。

建築基準法における道路は、原則として幅員4m以上、指定がある場合には6m以上の幅員が必要。

よって敷地の前面道路がこの幅員に満たない場合には、道路の両側で均等に敷地位置を下げなくてはなりません。これをセットバックといいます。

延べ床面積とは

延べ床面積とは、建物すべての階の床面積を合計した面積を指します。1フロアが同じ面積なら、10階建てのマンションは2階建てより単純計算で5倍も延べ床面積が大きいことになります。これを数値に落とすと、1フロアが60㎡なら、10階建ての延べ床面積は60㎡ × 10 = 600㎡で、2階建ての延べ床面積は60㎡ × 2 = 120㎡となり、大きな差があることがわかりますね。

また延べ床面積を計算する際に、面積に含まれない箇所があるので以下で確認しましょう。

*床がない吹き抜け部分

*ひさし

*玄関ポーチ

*バルコニーの先端から2mの部分

など壁で囲われていない箇所

また、

*駐車場を設ける際、駐車場の床面積が全床面積の5分の1未満である場合の駐車場の床面積

*地下室を設ける際、全床面積の3分の1未満である場合の地下室の床面積

次は実際に例を交えて、容積率の計算方法をご紹介します。

容積率の計算例をみてみる

先ほども紹介した通り、容積率は次の計算で求めることができます。

例えば、面積が100㎡の敷地に、延べ床面積が200㎡であった場合の容積率は

200㎡ / 100㎡ × 100 = 200%となります。

容積率は、各階の床面積の割合や建築物の階数を制限するものではないので、フロアごとの床面積を調整すれば理論上は何階建てでも建設可能です。

1つ例をご紹介しましょう。

同じ敷地に建てた建物は、次の2通りの場合があると考えます。

①2階建てで1階110㎡、2階90㎡の建物

②3階建てで1、2階が80㎡、3階が40㎡の建物

それぞれの場合における延べ床面積は次のようになります。

①の延べ床面積:110 + 90 = 200㎡

②の延べ床面積:80 × 2 + 40 = 200㎡

つまり延べ床面積がともに200㎡であるので容積率は同じとなります。

容積率は建ぺい率の2倍が適切

一般的な2階建て住宅を建てるなら、容積率と建ぺい率の比率は1:2がおすすめ。とはいえ、そもそも「建ぺい率」って何?という方もいらっしゃると思いますので軽く説明します。

まず、「建ぺい率」とは「敷地面積に対する建築面積の割合」のこと。容積率と同様に家の規模を決定する重要な要素です。

「建ぺい率」についてと、容積率と建ぺい率の比率が1:2であるのはなぜ良いのか、詳しくは以下の記事を参照してください。

実際に適用される容積率の制限は?

容積率は建ぺい率と同様、「建てられる建物の種類や用途が決まった」地域区分、すなわち「用途地域」ごとに制限がかかっています。次の項目では、容積率の制限について説明します。

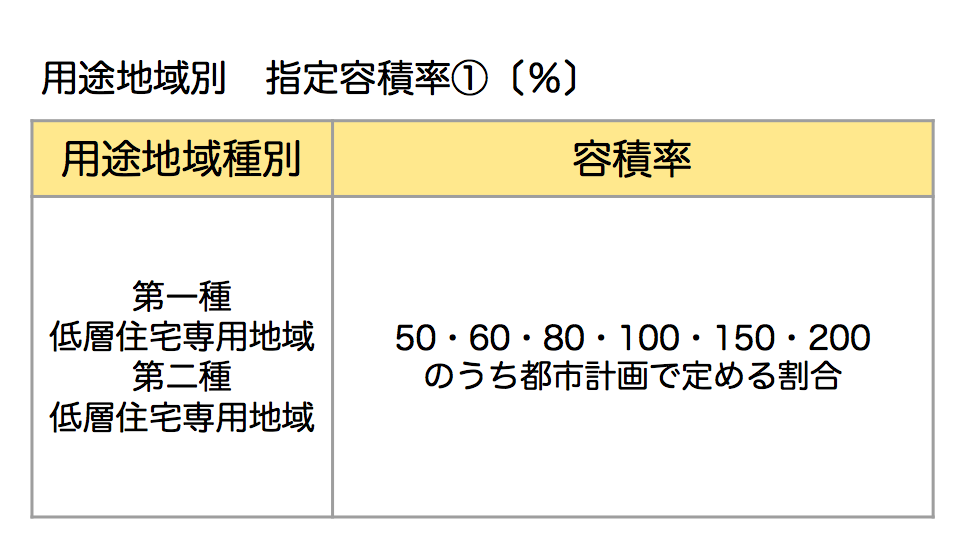

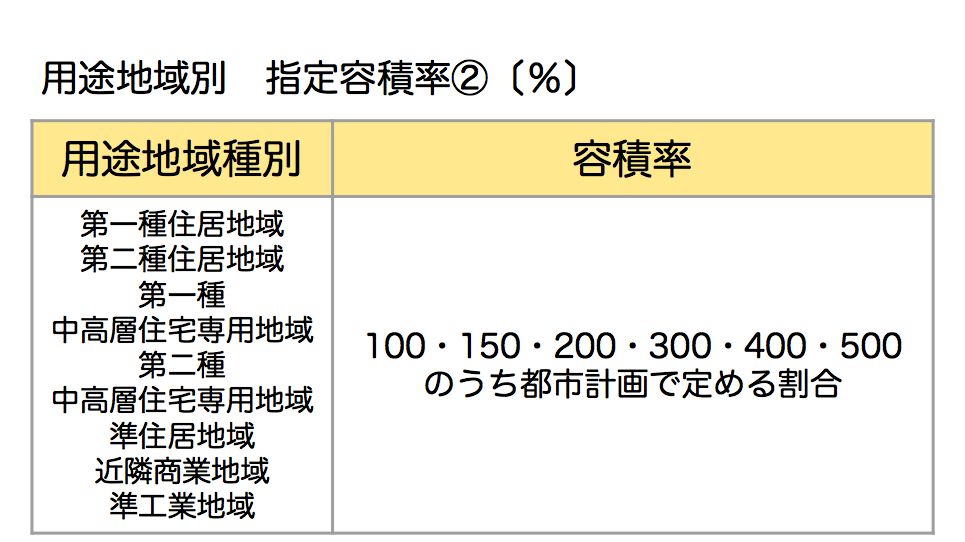

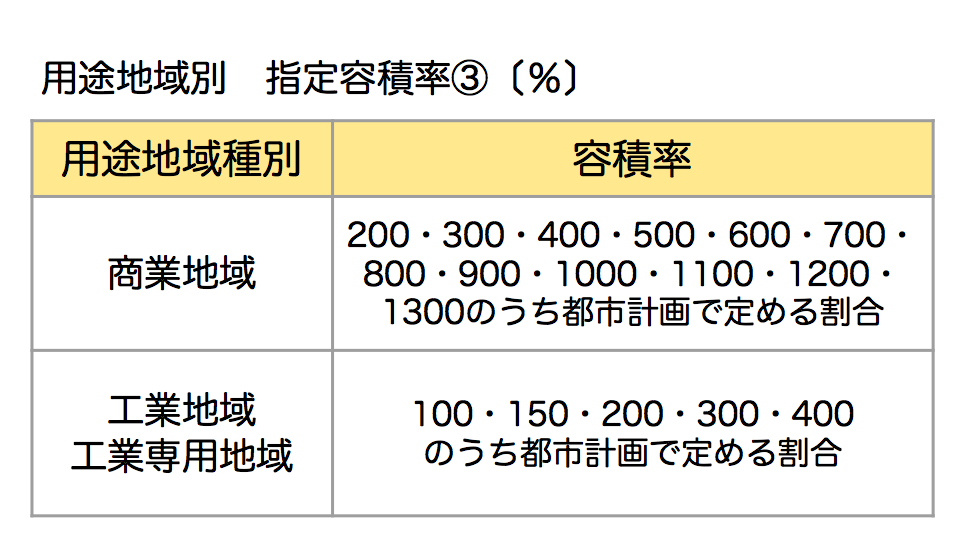

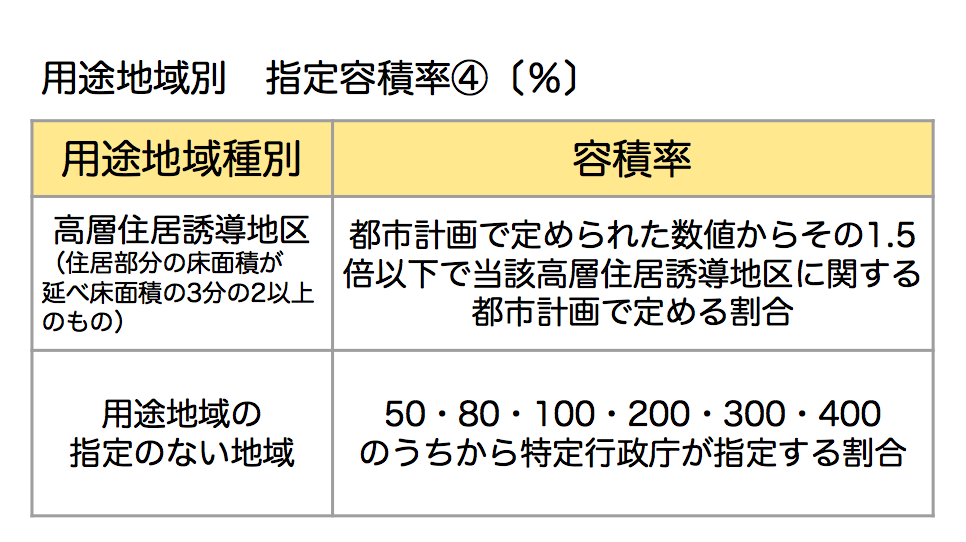

用途地域ごとに指定容積率が異なる

指定容積率は、用途地域ごとに異なります。容積率はその敷地ごとに制限がかかっており、容積率の制限割合は次の2つのうちで小さい方の割合が適用されることを知っておきましょう。

(1)都市計画による用途地域ごとの指定容積率

(2)前面道路の幅員によって定まる容積率の道路幅員制限

まずは(1)都市計画による用途地域ごとの指定容積率を以下の表で確認してください。

次に(2)前面道路の幅員によって定まる容積率の道路幅員制限について説明します。

敷地の前面道路の幅員が12m未満の場合は、道路幅員制限があります。

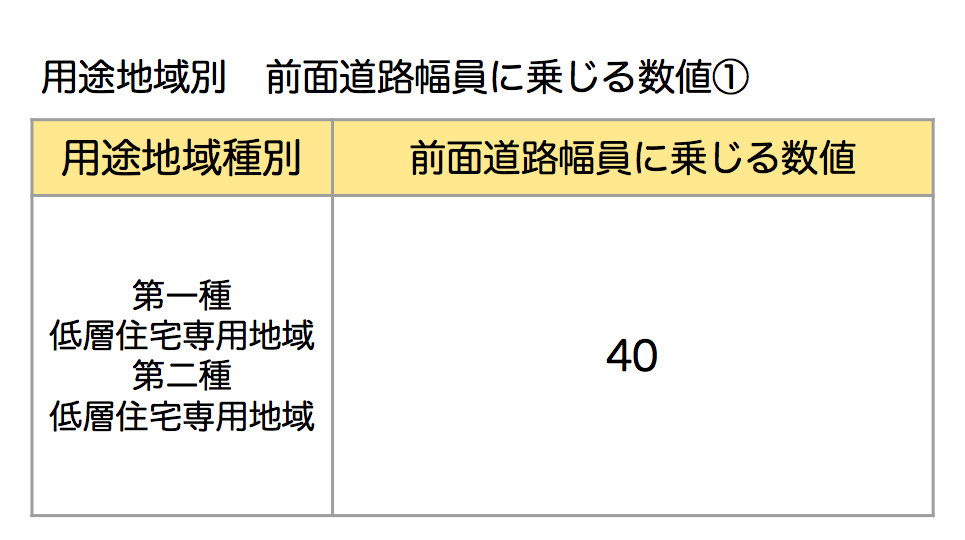

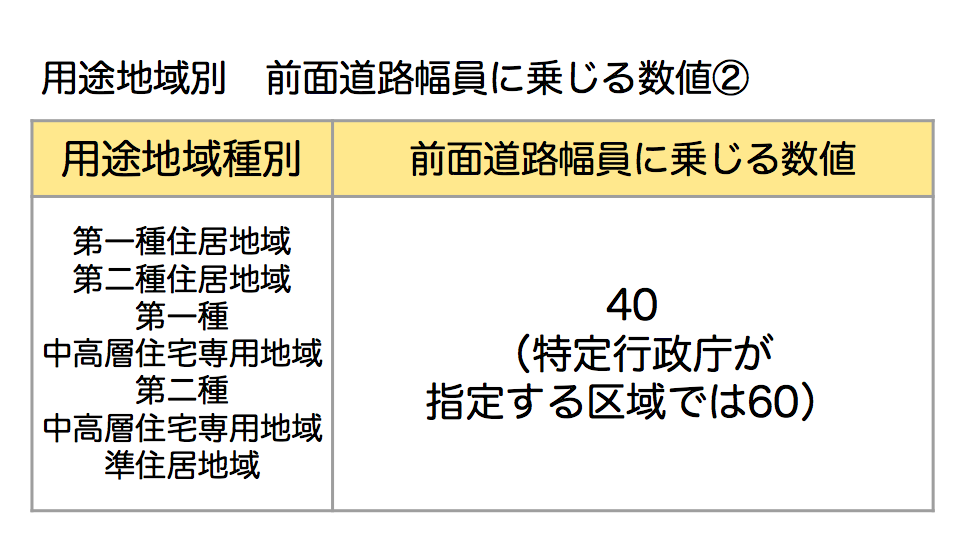

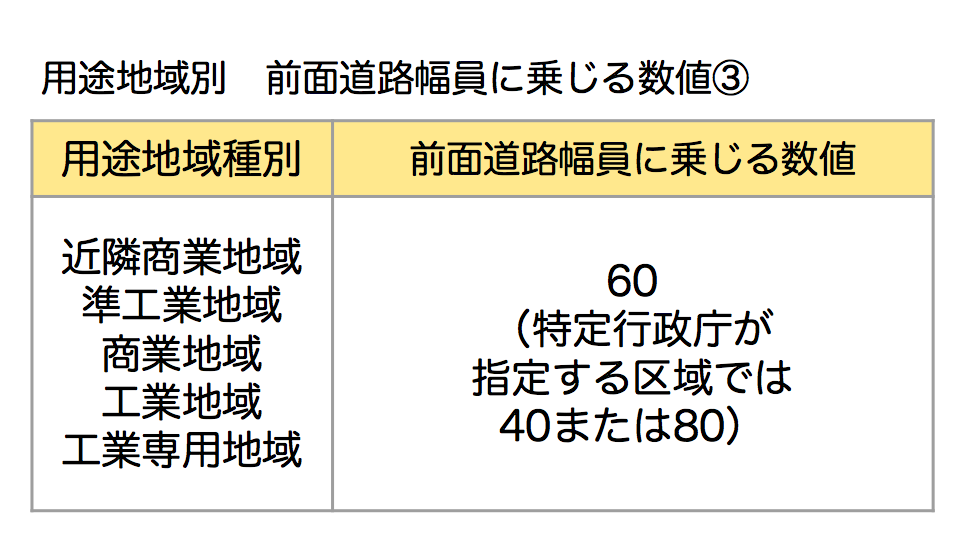

建築物の容積率は、前面道路の幅員のmの数値に、特定の数値を乗じたもの以下でなければなりません。用途地域によって乗じる数値は異なりますので、以下の表を参照してください。

つまり、(2)前面道路の幅員によって定まる容積率の道路幅員制限は

住居系:前面道路幅員(m) × 40(60)

住居系以外:前面道路幅員(m) × 60(40または80)

と計算できます。

以上で容積率の基本的なことはご紹介しました。おわかりいただけたでしょうか?

次にお話しするのは、「指定容積率の異なる地域にまたがる敷地」の容積率についてです。ここからは少々複雑ですので、補足程度に見ていただければと思います。

敷地が指定容積率の異なる地域にまたがる場合

指定容積率の異なる地域を2つ以上またぐ敷地では、容積率はどうなるのでしょうか。敷地が指定容積率の異なる地域にまたがる場合、それぞれの地域ごとに延べ床面積の限度を出して、その合計が敷地全体の延べ床面積の限度となります。

このケースを踏まえて、続いては実際に例をあげて容積率を求めてみましょう。

またがる土地の容積率を計算してみよう

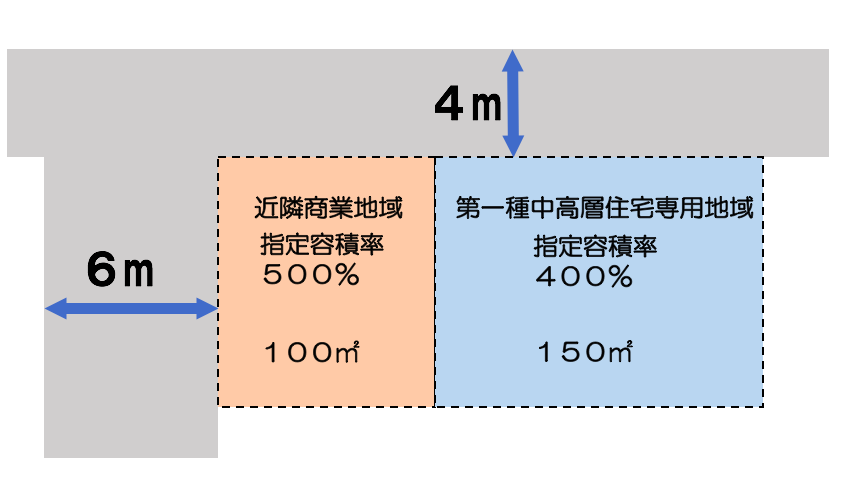

例をあげて,指定容積率の異なる地域を2つ以上またぐ敷地の容積率を調べてみます。

(例)

以下の図のように面積250㎡の敷地が、次の2つの土地からなる敷地であるとする。

1、150㎡の第一種中高層住宅専用地域、指定容積率が400%、

2、100㎡の近隣商業地域、指定容積率500%

この時、敷地全体接する道路のうち幅員が広い方を容積率の計算の際に採用できます。

では計算してみましょう。

・第一種中高層住宅専用地域部分の容積率

6 × 0.4 × 100 = 240(%)より、240%

・近隣商業地域部分の容積率

6 × 0.6 × 100 = 360(%)より、360%

<最大延べ床面積>

第一種中高層住宅専用地域部分:150㎡ × 240(%)= 360㎡

近隣商業地域部分:100㎡ × 360(%)= 360㎡

敷地全体の最大延べ床面積:360㎡ + 360㎡ = 720㎡

つまり、この敷地の容積率は

720㎡ / 250㎡ = 288(%)とわかります。

容積率が設定される仕組みがわかったと思いますが、実は容積率の制限が緩和される場合もあるのです。次は、容積率の緩和措置について説明します。

容積率の制限が緩和されることも

容積率の制限が緩和されるのは次の3つの場合です。

・前面道路が特定道路に接続する場合

・計画道路に接続する場合

・一定規模以上の敷地である場合

以下でこれらを掘り下げていきましょう。

・前面道路が特定道路に接続する場合

敷地の前面道路の幅員が6m以上12m未満であり、その前面道路が幅員15m以上の特定道路に接続する場合は、前面道路の幅員を広くみなすことができます。ただしこの場合、敷地は特定道路の70m以内の場所になければいけません。

前面道路幅員が広くなるので、容積率の制限値が高くなる、すなわち容積率の制限が緩和するということです。

・計画道路に接続する場合

計画道路とは、今後道路になる予定の土地のこと。まれに敷地が計画道路に接している場合があります。この場合、計画道路を前面道路とみなし、計画道路の幅員で容積率の限度を計算することができます。ほとんどの場合、実際の前面道路よりも幅員が増えるため容積率の制限が緩和するのです。

・一定規模以上の敷地である場合

第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域、商業地域内にある一定規模以上の敷地で住居などの建築物を建てる場合、容積率が最大1.5倍まで緩和されます。

一定以上の敷地規模というのは地域によって1000㎡以上、2000㎡以上などと決められているので、一般的な一戸建て住宅ではまず適用されないでしょう。

まとめ

以上が、容積率についての説明でしたがいかがだったでしょうか?

基本的な知識以外はかなり専門性の高いお話でしたので、さらっと読んでいただければ十分です。

容積率は、土地探しをする際によく目にしますが、いまいちわからないという方が多い部分だったと思います。

この記事を読んだ方が、自信を持って「容積率がわかる!」と思っていただければ幸いです。

アウカ公式LINEで

失敗しない家づくり!

紹介建築会社へ初回訪問で

Amazonギフト券

最大5,000円プレゼント中

5分でアンケート完了

アウカ公式LINEには

お得な機能が満載

専門家がぴったりの

住宅メーカーをセレクト

家づくりの相談が

いつでも可能

アウカLINE限定の

情報満載

5分でアンケート完了

各エリアのおすすめ注文住宅メーカー(工務店・ハウスメーカー)を紹介

アウカでは各エリア毎のおすすめ住宅メーカーをまとめております。家づくりには欠かせない住宅メーカー選びのご参考になれば幸いです。

アウカにご相談いただくと、お客様の要望に最適な住宅メーカーを厳選してご紹介しますので、気になる方は是非ご連絡ください。

| エリア | おすすめ住宅メーカー |

| 北海道・東北 | 北海道(札幌) |

| 甲信越・北陸 | 新潟 長野 富山 石川 |

| 関東 | 東京 |

| 東海 | 静岡 |

| 関西 | 兵庫(神戸) |

| 中国・四国 | 広島 岡山 香川 |

| 九州・沖縄 | 福岡 熊本 |

-300x200.jpg)

河野 清博

経営コンサルティング会社にて、住宅業界のコンサルティングに8年従事。「世界で最も納得感のある購買体験を創る」をコンセプトに⋯ >>アウカについて詳しく